|

|

|

|

|

|

| |

|

|

Multicodierung

und Multimodalität

|

|

Mediale

Angebote (u.a. in Neuen Medien) zeichnen sich nach Bernd Weidenmann durch

absichtsvoll codierte und strukturierte Inhalte aus, wobei die Codierung

(multicodal) in konventionalisierten Symbolsystemen erfolgt, die unterschiedliche

Sinne (multimodal) ansprechen soll. In der Strukturierung der Inhalte

realisiert sich eine "instruktionale" Strategie.

|

|

|

.... |

.... |

Naive

Annahmen zu Multimedia

Die

folgenden Ausführungen beziehen sich insbesonere auf das Lernen

mit Neuen Medien. Ein Transfer auf die Lern-Metaphern "Lernen mit

allen Sinnen" oder "Lernen mit Kopf, Herz und Hand" sind

aber leicht möglich.

|

|

Zum

Einfluss von Multicodierung und Multimodalität auf den Wissenserwerb

deckt Weidenmann einige naive Annahmen auf. Die am meisten verbreitete lautet:

"Multimedia spricht mehrere Sinneskanäle an; das verbessert das Behalten."

Es ist naiv zu glauben, dass sich die Prozentsätze der beteiligten

Sinne einfach summieren (z. B. Hören 20%, Sehen 30%, Hören und

Sehen dann 20% + 30% = 50%). Historisch verbirgt sich hinter dieser Annahme

auch die Höherwertigkeit der Wahrnehmung eines realen Gegenstandes

gegenüber seiner symbolischen Darstellung. Auch hirnphysiologische

Befunde werden gerne dahingehend trivialisiert, dass man durch ein gleichzeitiges

Angebot von Sprache und Bildern beide Hirnhälften einschalten müsse

und damit die Lern- und Behaltensleistung erhöhen können. |

|

|

|

.... |

|

Neben

den Sinneskanälen sind die internen Codierungen und spezialisierte

"konzeptuelle Systeme" wichtig.

|

|

Aus

kognitionspsychologischer Sicht, so Weidenmann weiter, sind beim Lernen

und Verstehen nicht die jeweils angesprochenen Sinneskanäle wichtig,

sondern die "internen" Codierungen und Verarbeitungsprozesse. Durch Lesen

eines Textes oder durch Wahrnehmen von Bildern werden die sinnhaften Eindrücke

im kognitiven Apparat durch Wortmarken oder Bildmarken repräsentiert

und diese sind modalitätsspezifisch: so gibt es beim Hören von

Sprache akustische Wortmarken (Phonemik), beim Lesen von Sprache visuelle

Wortmarken (Graphemik) und beim Wahrnehmen von Bildern Bildmarken, die das

Erscheinungsbild (z. B. in Form, Farbe und Textur) repräsentieren.

In Interaktion mit einem ebenfalls auf nonverbale oder verbale Bereiche

spezialisierten "konzeptuellen System", wird dann die eigentliche Bedeutung

der wahrgenommenen und repräsentierten Inhalte bestimmt. |

|

|

|

|

|

Behaltensvorteil

für multicodal präsentierte Information

|

|

Empirisch

gut belegt ist die positive Wirkung von Illustrationen auf das Behalten

von Text. Die förderliche Wirkung wird damit erklärt, dass der

Nutzer sogenannte "referentielle Verknüpfungen" zwischen verbalen und

visuellen Repräsentationen im Arbeitsgedächtnis herstellt. Mit

der konzeptnäheren Verarbeitung von Bildern und der aufwendigen Enkodierung

bei Text-Bild-Kombinationen lässt sich für Weidenmann auch der

empirisch gut abgesicherte Befund verstehen, wonach sich ein ergibt. |

|

|

.... |

.... |

|

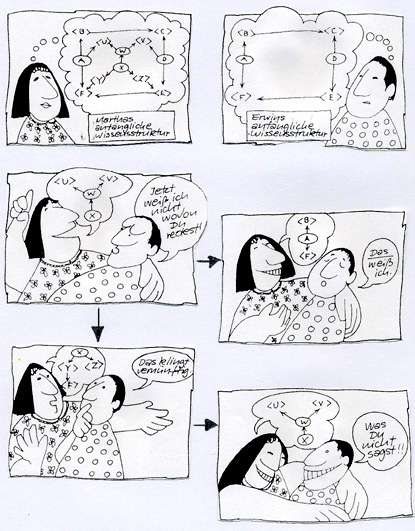

Eine

Karikatur zur Bedeutung von bereits konstruierten Wissensstrukturen

|

|

|

|

|

.... |

|

|

Entscheidend

für das Behalten ist die mentale Anstrengung des Lerners

|

|

Die

investierte mentale Anstrengung eines Lerners, sich mit dem Lernmaterial

auseinanderzusetzen, steht in einer ausgeprägt positiven Beziehung

zum Lernerfolg. Es zeigte sich aber z.B. auch, dass beim Lernen mit dem

Buch mehr Interferenzen über das unmittelbar Präsentierte hinausgehend

gebildet wurden, als beim Betrachten eines Filmes. Rasche Bildsequenzen,

also das gleichzeitige Angebote von Sprache, Bildern und Spezialeffekten,

erschweren eine intensive Auseinandersetzung. Multimediale Lernangebote

werden zwar als angenehm und interessant erlebt, aber u. U. weniger intensiv

verarbeitet. So werden bildhafte Darstellungsformen, besonders dann wenn

sie durch Bewegung, Form und Farbe realitätsnah sind, eher als leicht

rezipierbar wahrgenommen und dann nicht tief genug verarbeitet. |

|

|

|

.... |

|

Gefahr

der Überlastung und Interferenzen der Sinne

|

|

Beim

Einsatz multimedialer Lernangebote sollte man nach Weidenmann also auch

die Befunde beachten, dass die Sinne anfällig für Überlastung

und Interferenzen sind. Für Multimedia sprechen aber Studien, wonach

sich diese Überlastung reduzieren lässt, in dem man das Informationsangebot

auf unterschiedliche Sinn-Modalitäten verteilt und unterschiedliche

Codierungen benutzt. Derzeit wird bei Lernmaterialien oft nur die visuelle

Modalität angesprochen (Texte, Bilder). Die Einbeziehung der auditiven

Modalität eröffnet neue attraktive Möglichkeiten. Es wirkt

entlastend, wenn komplexe Bilder oder Bilderfolgen nicht ebenfalls visuell

(durch Text), sondern auditiv (gesprochener Kommentar) erläutert werden. |

|

|

|

.... |

|

Schlußfolgerungen

|

|

Multicodierte

und Multimodale Präsentation kann in besonderer Weise eine mentale

Multicodierung des Lerngegenstandes durch den Lerner stimmulieren. Dies

verbessert die Verfügbarkeit des Wissens.

Mit Multicodierung

und Multimodalität gelingt es besonders gut, komplexe authentische

Situationen realitätsnah zu präsentieren und den Lerngegenstand

aus verschiedenen Perspektiven, in verschiedenen Kontexten und auf unterschiedlichem

Abstraktionsniveaus darzustellen. Dies fördert Interesse am Gegenstand,

flexibles Denken, die Entwicklung adäquater Modelle und anwendbares

Wissen

|

| |

|

... |

| ... |

..... |

... |

|

|

|

... |

|

Einige

Literaturhinweise zur Vertiefung

|

|

Weidenmann, Bernd:

Multicodierung und Multimodalität im Lernprozeß, in: L.J. Issing

und P. Klimsa (Hg): Information und Lernen mit Multimedia, Beltz, Weinheim

1995.

Weidenmann, Bernd: Lernen mit Bildmedien, Weinheim: Beltz, 2. Auflage

1994

Weidenmann, Bernd: Wissenserwerb mit Bildern: Instruktionale Bilder

in Printmedien, Film- Video- und Computerprogrammen, Huber, Bern 1994

|