|

|

|

|

|

|

| |

|

|

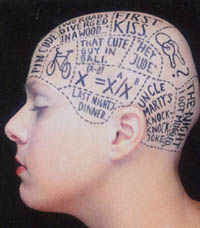

Das

Gehirn ist ein operational geschlossenes und selbstreferentielles System,

welches aber mit der "Außenwelt" gekoppelt ist.

Es hat gestaltende Kraft!

Gedächtnisinhalte sind in

dispositionellen neuronalen Mustern abgelegt.

|

|

Die Wirklichkeit unseres Erlebens ist keine

passive Rezeption: Das Gehirn hat gestaltende Kraft. Unser Wissen ist

also nicht eindeutig durch die von außen kommenden Signale/Reize

determiniert, sondern "durch das Vorwissen, den semantischen Kontext,

in dem sie empfangen werden" (Roth,1998, S 107).

"...

Hypothesen, die unser Wahrnehmen und damit unser Denken bestimmen, bestehen

in jedem Augenblick. ... Solche Vorurteile gehören so zu uns wie

das Atmen, wir müssen permanent mit ihnen leben" (Pöppel,1993,

S 176).

Aus

Signalen/Reizen, die Informationen übertragen, wird individuelles

Wissen; es ist in dispositionellen neuronalen Mustern "gespeichert" (sie

werden auch Gedächtnisinhalte genannt) (Braitenberg,1990, S 84).

Die neuronalen Netzwerke umfassen dabei Hunderte von Millionen von Nervenverbindungen,

die sich immer auf (sehr viele) unterschiedliche Hirnbereiche verteilen.

|

| |

|

|

| |

|

Positronen-Emissions-Tomografien;

(PET)-Diagramme

Positronen-Emissions-Tomografien;

(PET)-Diagramme |

| |

|

|

|

Topologien

der Außenwelt bleiben im Gehirn erhalten

|

|

"Das

Verblüffende bei der Fortleitung von der Peripherie der Informationsaufnahme

ins Zentrum weiterer Verarbeitung und Bewertung ist (aber z.B.), dass die

topologischen Beziehungen von vorgefundenen Objekten in der Welt in der

neuronalen Repräsentation im Gehirn ... erhalten bleiben" (Pöppel,

1993, S 173). |

| |

|

|

|

Die

Grundfunktionen des Gehirns sind vererbt, aber die volle Funktionsfähigkeit

erhält das Gehirn durch Signale aus der Umwelt

|

|

"Der Cortex gleicht

... einem Netzwerk von diffusen, durch Aktivität veränderlichen

Verbindungen. Nur die Grundzüge der Verschaltung sind bei der Geburt

vorgegeben. ... "Art und Umfang frühkindlicher Erfahrung bestimmen

(dabei) die spätere Leistungsfähigkeit des Zentralnervensystems:

Signale aus der Umwelt optimieren offenbar die zunächst relativ ungenaue

Verschaltung der Nervenzellen" [Singer, 1990, S 50]. Seine volle Funktionsfähigkeit

erhält er in der Auseinandersetzung mit der Umwelt: durch Koppeln

gleichzeitig aktiver Zellen zu Ensembles, durch Stärken oder Schwächen

der Verbindungen an plastischen Synapsen" (Braitenberg, 1990, S 194).

|

| |

|

|

|

Kognitionen

sind nicht ohne Emotionen möglich.

Bild: Angst essen Seele auf!

|

|

Neuere wissenschaftliche

Studien lassen darauf schließen, dass bei Lernprozessen, Denkprozessen,

Verstehensprozessen, Wahrnehmungsprozessen, Erfahrungsprozessen, Mitfühlprozessen

oder Verständigungsprozessen, die allesamt Aufmerksamkeit verlangen und

ein Arbeitsgedächtnis fordern, nicht nur Bereiche der Großhirnrinde (Neocortex),

sondern immer auch die präfontalen Hirnlappen sowie das limbische System

beteiligt sind.

"Die emotionalen

Zentren (u.a. im limbischen System) sind aus ... dem Hirnstamm hervorgegangen.

Es hat Jahrmillionen gedauert, bis aus diesen emotionalen Bereichen das

hervorging, was sich schließlich zum denkenden Gehirn entwickelte ...".

"Die letzten zehntausend Jahre, ... haben in den biologischen Grundformen

unseres Gefühlslebens kaum eine Spur hinterlassen." (Goleman, 1997, S

21 und 27)

Wenn wir Signale/Reize

über die Sinnesorgane aufnehmen, dann wird die im Gehirn entstehende

neuronale Erregung nicht nur kognitiv interpretiert, sondern immer auch

gleichzeitig emotional bewertet.

Es wird versucht,

die Begriffe Signale (Nachrichtentechnik) oder Reize (Biologie, Psychologie)

und Information (Kognitionswissenschaften, Informatik) sowie Wissen (Wissenspsychologie,

Erziehungswissenschaften) auseinander zu halten. Signale oder Reize tragen

neben einer Vorkommens-Wahrscheinlichkeit sonst keine weitere Bedeutung.

Der Begriff Information impliziert immer auch eine Bedeutung. Von Wissen

wird als Ergebnis des Lernens = Denkens = Erkennens gesprochen.

"Kognitionen

sind nicht ohne Emotionen möglich" (Roth,1998, S 211f). Und ein "Mangel

an Gefühlen kann eine genauso wichtige Ursache für irrationales

Verhalten sein" (Damasio,1995, S. 87) "Die

allgemeine Funktion des limbischen Systems besteht in der Bewertung dessen,

was das Gehirn tut. Dies geschieht einerseits nach den Grundkriterien

"Lust" und "Unlust" und nach Kriterien, die davon abgeleitet sind. Das

Resultat dieser Bewertung wird (als neuronales Netzwerk) im Gedächtnissystem

festgehalten" (Roth,1998, S 209). Es bildet das erfahrungs- und wahrnehmungsbezogene,

nicht ererbte Wissen.

|

|

|

|

|

Die

neueronale Verschaltungsgrundlage

|

|

Im Gehirn gibt es

schätzungsweise eine Billionen Nervenzellen (1000.000.000.000). Jede Nervenzelle

hat Kontakt mit vielen anderen Nervenzellen; man vermutet:

- dass 1000 Nervenzellen

von einer Nervenzelle beeinflusst werden (Prinzip der Divergenz) und

- dass jede einzelne

Nervenzelle von 1000 Nervenzellen beeinflusst wird (Prinzip der Konvergenz).

Die Kontaktaufnahme

zwischen den Nervenzellen kann erregend (Prinzip der Exitation) oder hemmend

(Prinzip der Inhibition) sein. Für die Erregung und Hemmung sind jeweils

unterschiedliche chemische Botenstoffe (sogenannte Transmitter) verantwortlich.

Für jede

einzelne Nervenzelle berechnen sich daher 2 hoch 1000 (weit nach unten

abgeschätzt 10 hoch 250) mögliche Funktionszustände. Diese Zahl

ist unvorstellbar groß, bei der jede Veranschaulichung scheitert. 10 hoch

250 ist eine Zehnerpotenz mit mit 250 Nullen!

Jedem einzelnen

Sinnesorgan sind eigene Hirn-Bereiche zugeordnet: einerseits für Aufmerksamkeit

andererseits ein Arbeitsgedächtnis.

|

| |

|

|

|

Atemporale

Systemzustände und Zeitfenster im Gehirn

|

|

Für

individuelle Wissens-Konstruktionen sind im Gehirn noch weitere Funktionen

notwendig: einmal bedarf es einer Aktivation (Energie) und zum anderen einer

zeitlichen Koordination der räumlich verteilten Aktivitäten. Im Gehirn gibt

es ein Programm, dass einen Takt vorgibt: Neuronenpopulationen schwingen

oszillatorisch mit der Periode von 3/100 Sekunden. Innerhalb dieser Schwingung

kann im Gehirn eine Information von irgendeinem Punkt zu irgendeinem anderen

gelangen, ohne dass irgendeine "Veränderung" an ihr auftritt. Das Gehirn

schafft sich auf diese Weise atemporale Systemzustände.

Neben diesem Programm gibt es ein weiteres, durch das isolierte neuronale

Ereignisse bis zu 3 Sekunden Dauer automatisch und unverhinderbar zu einem

Kontinuum aneinandergekettet werden. Kontinuität kommt durch inhaltliche

(semantische) Verknüpfung aller derjenigen diskreten mentalen Zustände zustande,

die jeweils in einem etwa 3 Sekunden dauernden Zeitfenster repräsentiert

werden (Roth, 1998, S 182 - 185). |

| |

|

|

| ..... |

.... |

.... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|