|

Die Öffnung der Schule nach außen und die Kooperation mit verschiedenen

Partnern sehen wir als unabdingbar für nachhaltiges Lernen und eine tragfähige

Bildung. Die bisher an unserer Schule gemachten Erfahrungen in der Kooperation

mit außerschulischen Partnern und ganz allgemein in der Öffnung der Schule

sind ermutigend und bilden eine gute Ausgangsbasis für weitergehende Schritte.

Es gilt nun, die bereits laufenden Aktivitäten zu bündeln und zu systematisieren,

neue Initiativen zu ergreifen und sie in die didaktische Arbeit zu integrieren.

|

|

|

|

Öffnung

der Schule und Kooperation mit Partnern ist für uns nicht Selbstzweck,

sondern dient dazu - Lernen in außerschulischen Lernorten zu ermöglichen,

um den Bezug zur landwirtschaftlichen Praxis und zur Lebens- und Alltagsrealität

zu sichern; - Einblicke in die Arbeitswelt zu vermitteln; - Wertvolle

Möglichkeiten sozialen Lernens zu schaffen; - Den Erfahrungsaustausch

mit anderen Schulen zu pflegen; - Die Schule in ihrem Umfeld (in der Gemeinde,

im landwirtschaftlichen Umfeld, im sozialen Umfeld) stärker zu verankern;

- Die Arbeit der Schule in Unterricht und Erziehung nach außen sichtbar

zu machen.

|

|

|

| |

|

|

|

Schwerpunkte

|

|

In

diesem Zusammenhang sind an der Oberschule für Landwirtschaft folgende Schwerpunkte

vorgesehen: |

| |

|

|

|

Lehrausgänge:

|

|

Das Lernen an außerschulischen

Lernorten wird für Schüler/innen im Schulalltag vor allem bei Lehrausgängen

erfahrbar. Sie stellen für eine landwirtschaftliche Fachoberschule einen

unverzichtbaren Bestandteil der Unterrichtsarbeit dar.

Sie

- dienen der Veranschaulichung

und Vertiefung von Unterrichtsthemen;

- bieten Einsicht

in die Natur und Kultur unseres Landes und benachbarter Regionen;

- ermöglichen einen

Einblick in die Vielfältigkeit unserer Landwirtschaft;

- bieten den Schüler/innen

einen guten Einblick in die verschiedenen Berufsfelder der Landwirtschaft

und anderer Wirtschaftszweige.

Lehrausgänge gehen

also weit über "Besichtigungen" hinaus und sind integraler Bestandteil

des Lehrprogramms und der didaktischen Tätigkeit. Jeder Lehrausgang wird

im Unterricht vor- und nachbereitet. Dies ist Voraussetzung für die Verknüpfung

mit dem Unterricht in der Klasse. Schüler/innen können dabei aktiv mitarbeiten

(z.B. Einholen von Informationen, Dokumentation zum Lehrausgang u.a.m.).

Strukturierte Arbeitsaufträge helfen den Schülern, die Lernaufmerksamkeit

gezielt auf die Aspekte zu richten, die durch den Lehrausgang vermittelt

werden sollen. Die Jahresplanung der Lehrausgänge erfolgt jeweils zu Beginn

des Schuljahres im Klassenrat. Dabei soll die fächerübergreifende Konzeption

der Lehrausgänge im Vordergrund stehen. Für die Durchführung der Lehrausgänge

stehen öffentliche Verkehrsmittel und der schuleigene Autobus zur Verfügung.

|

|

|

|

|

|

Lehrfahrten:

|

|

Die

mehrtägigen Lehrfahrten sind den Schüler/innen der vierten und fünften Klassen

vorbehalten. Das Programm der Lehrfahrt muss einen schulspezifischen Bezug

haben und darüber hinaus das vertiefte Kennenlernen der Kultur des besuchten

Landes fördern. Der Klassenrat macht zu Beginn des Schuljahres nach Anhören

der Schüler/innen die Begleitprofessoren namhaft. Diese bereiten mit der

Klasse die Lehrfahrt in inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht vor.

Die Anknüpfung an inhaltliche Aspekte der verschiedenen Fächer bietet den

Schülern die Möglichkeit, sich bereits vor Antritt der Lehrfahrt mit Natur,

Landwirtschaft und Kultur der besuchten Region zu befassen. Den Schülern

soll über die Vorbereitung und Durchführung der Lehrfahrt in exemplarischer

Form auch eine verantwortungsbewusste Form des Reisens vermittelt werden.

Bei der organisatorischen Vorbereitung der Lehrfahrten ist das Schulsekretariat

behilflich. Die finanzielle Belastung der Schüler/innen durch die Lehrfahrt

soll so gering wie möglich gehalten werden. Die Lehrfahrten der fünften

Klassen werden durch die Einnahmen aus dem Schulball mitfinanziert. |

|

|

|

|

|

Sprachwochen:

|

|

Intensivsprachwochen

im englischsprachigen Ausland dienen der Förderung der Englischkenntnisse

und sind in der dritten oder vierten Klasse (hier in Alternative zur Lehrfahrt)

möglich. Sprachwochen ermöglichen eine intensive Auseinandersetzung mit

einer fremden Sprache und Kultur und natürlich auch mit der Natur und Landwirtschaft

vor Ort. Grundsätzlich sollen nur Klassen bzw. Schüler an Intensivsprachwochen

teilnehmen, die Interesse am Fach und zuverlässige Verhaltensweisen an den

Tag legen. Die Vorbereitung der Sprachwochen erfolgt durch die Fachlehrperson

für Englisch, in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen anderer Fächer, um den

fächerübergreifenden Aspekt deutlich zu machen. Die Vorbereitung auf die

Sprachwoche beginnt in der Regel bereits in den vorhergehenden Schuljahren.

Auch zur Förderung der zweiten Landessprache ist die Durchführung einer

Intensivsprachwoche möglich. Das Einverständnis der Eltern ist Voraussetzung

für die Planung und Durchführung der Intensivsprachwochen. Die Finanzierung

erfolgt zu einem Teil durch Fördermittel der Region bzw. durch Stipendien

des Landes. |

|

|

|

|

|

Betriebspraktikum:

|

|

Das

Betriebspraktikum in der vierten Klassenstufe stellt eine zusätzliche und

besonders wertvolle Möglichkeit des Lernens in einem außerschulischen Kontext

und der Kooperation mit Partnern dar. Vorgesehen ist ein zweiwöchiges Praktikum

in einem Betrieb nach Wahl der Schüler/innen. Der Arbeitsbereich der Betriebspraktika

muss einen Bezug zum Lehrplan und zu den Unterrichtsinhalten der Schule

aufweisen. Während des Praktikums werden die Schüler/innen durch Tutoren

betreut. In der Regel findet das Praktikum im März bzw. im April statt.

|

|

|

|

|

|

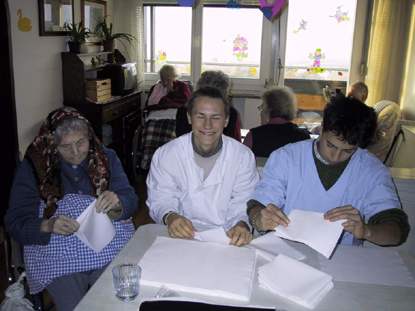

Sozialpraktikum:

|

|

Für

die Schüler/innen der zweiten Klassen findet ein zweitägiges Sozialpraktikum

statt. Damit soll den Schüler/innen die Möglichkeit geboten werden, Einblick

in den Sozialberuf zu erhalten, sowie diese Einrichtungen näher kennen zu

lernen. Außerdem leistet das Praktikum einen Beitrag zur Persönlichkeitsbildung

|

|

|

|

|

|

Einladung

von Fachleuten in den Unterricht:

|

|

Als

Fachoberschule sind wir bestrebt, Schülern vor allem im Triennium regelmäßig

die Möglichkeit der Begegnung mit Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen

zu bieten. Die Einbeziehung von externen Fachleuten wird vom zuständigen

Fachlehrer geplant und in didaktischer Hinsicht mit den Schülern der Klasse

vorbereitet. |

|

|

|

|

|

Schulpartnerschaften:

|

|

Die

bestehenden Verbindungen zu anderen Schulen, vor allem zu jenen mit einer

vergleichbaren Fachrichtung, sollen verstärkt bzw. neue Verbindungen aufgebaut

werden. Ein solches Netz von Schulpartnerschaften kann eine Grundlage bilden

für Schüleraustauschprojekte und auch für einen kontinuierlichen Erfahrungsaustausch

zwischen Lehrpersonen, Fachgruppen und Schulleitungen der Partnerschulen.

Schüleraustauschprojekte sind vor allem in der dritten Klassenstufe vorgesehen

und inhaltlich an konkrete Aufgabenstellungen geknüpft, die an der Partnerschule

bearbeitet werden können. Die Initiative zu solchen Schüleraustauschprojekten

geht vom jeweiligen Klassenrat aus. |

|

|

|

|

|

Öffnung

der Schule und Öffentlichkeitsarbeit:

|

|

Dieser

Arbeitsschwerpunkt artikuliert sich auf unterschiedlichen Ebenen: - Tag

der offenen Tür: An diesem jährlich stattfindenden Tag soll der Öffentlichkeit

ein Einblick in die konkrete Unterrichtsarbeit, in die schulischen Einrichtungen

und Strukturen und in besondere Projekte der Schule geboten werden. - Information

und Öffentlichkeitsarbeit: Dazu dient die Informationsbroschüre und die

Internetseite der Schule. Der regelmäßig erscheinende Jahresbericht der

Schule bildet eine Grunddokumentation der schulischen Arbeit. Bei besonderen

Unterrichtsprojekten und schulischen Aktivitäten wird das Verfassen von

Pressemitteilungen für die lokalen Medien bewusst in die Lernarbeit einbezogen.

Die Schule sucht die Mitarbeit in kommunalen, sozialen, ökologischen und

landwirtschaftlichen Projekten. Solche Projekte bieten Schülern wertvolle

sachliche und soziale Lernerfahrungen. Die Schule wirkt als landwirtschaftliche

Bildungsinstitution nach außen durch die regelmäßige Veranstaltung von Vorträgen

und Diskussionsveranstaltungen für die interessierte Öffentlichkeit zu landwirtschaftlichen

Themen. Diese Veranstaltungen werden auch als Broschüre veröffentlicht.

Nicht zuletzt kann der Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse (Wein, Obst,

Milch) ab Hof der Öffentlichkeit einen Einblick in die schulische Tätigkeit

vermitteln. |

|

|

|

|

|

Kooperation

mit den Absolventen der Schule:

|

|

Der Kontakt und eine

stabile Kooperation mit den Absolventen ist ein wichtiges Anliegen der

Schule. Eine Kooperation kann auf verschiedenen Ebenen fruchtbar werden:

- Regelmäßige Rückmeldung

der Absolventen über Erfahrungen in Studium und Beruf als Form der Evaluation

der schulischen Arbeit;

- Von der Schule

getragene Weiterbildungsinitiativen für Absolventen (z.B. durch spezifische

Lehrgänge, Tag des Absolventen u.Ä.);

- Stellenvermittlungshilfe

über die Schule ("Jobbörse" im Internet);

- Absolventen leisten

Hilfestellung bei der Studien- und Berufsberatung der Schüler/innen;

- Absolventen als

Ansprechpartner bei der Planung und Durchführung von Lehrausgängen und

anderen schulischen Aktivitäten.

Die derzeit geltenden

Kriterien für die Durchführung der Lehrausgänge, der Lehrfahrten, des

Betriebspraktikums und der Sprachwochen sind im Sekretariat einsehbar.

Die Aktivitäten des Schwerpunkts "Öffnung der Schule und Kooperation mit

Partnern" werden vom zuständigen Koordinator in Zusammenarbeit mit den

betreffenden Lehrpersonen vorangetragen und betreut. Die im jeweiligen

Schuljahr vorgesehenen Tätigkeiten und Projekte werden vom Lehrerkollegium

zu Beginn des Schuljahrs geplant und ins jährliche Tätigkeitsprogramm

aufgenommen. Zur Finanzierung der verschiedenen Aktivitäten werden verstärkt

Formen des Sponsorings angestrebt.

|