|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

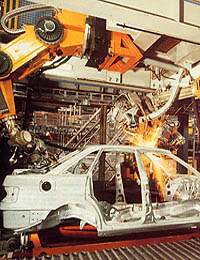

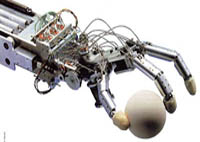

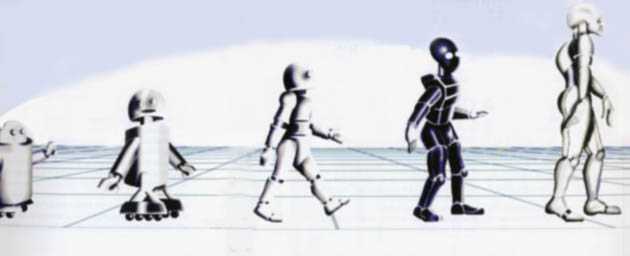

Stand der Technik: Handhabungsautomaten

und

Roboter mit Gefühl für Balance und Zupacken

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

|

| Stand

der Wissenschaft: Der "Implantationsmensch"

|

|

| |

|

|

|

Herzen,

Lungen, Nieren und Gelenke - ein ganzes Ersatzteillager biologischer,

gentechnischer und künstlicher Organe - liegen heute zum "Einbau"

bereit. Transplantationen gehören zum Alltag der High-Tech-Medizin.

Die grundsätzliche Frage nach der Identität des Menschen, der

mit einer ganzen Palette fremder Organe lebt, spielt aber noch keine Rolle.

Schlagartig wird sich dies ändern, wenn technische Prothesen in das

Gehirn implantiert werden. Denn schließlich gilt dieses Organ als

der Ort menschlichen Bewusstseins und der Gefühle.

Gehirnprothesen würden auch das gängige Todeskonzept durchkreuzen.

Denn, wenn es mit ihnen möglich würde, alle ausgefallenen Hirnregionen

durch Neuro-Implantate zu ersetzen, dann könnte der Mensch letztlich

sogar unsterblich werden.

So wird die Neuro-Technik unser Weltbild und unser religiöses Verständnis

fundamentaler verändern, als alle bisherigen wissenschaftlichen Errungenschaften.

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Stand der Wissenschaft:

eine Delphi-Prognose |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

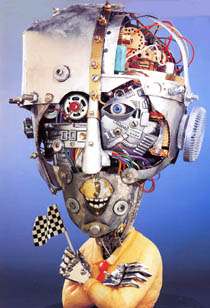

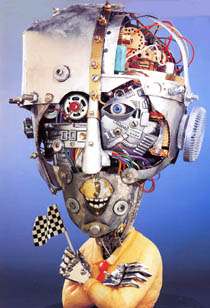

Wie in

nebenstehender Plastik stellen sich Künstler einen mit technischen

Artefakten bestückten Kopf vor. Sie konstruieren damit ihre subjektive

Aussage von der Wirklichkeit: Abschreckend soll sie sein, Ängste

soll sie wecken, damit sie erst gar nicht wird!

Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler der Neurobiologie und der künstlichen Intelligenz-Forschung

machen sich zur Zeit noch kein Bild vom äußerlichen Aussehen

eines nachbiologischen Lebewesens, aber sie entwerfen ihre Prognosen darüber

auf der Basis der Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten.

In so genannten

Delphi Studien werden Expertinnen und Experten über zukünftige

Entwicklungen ihrers Arbeitsbereiches befragt.

Delphi-Prognosen sind also keine künstlerischen oder literarischen

Entwürfe von der Zukunft, sondern wissenschaftliche Erwartungen unter

Einschätzung auch von gesellschaftlichen und ethisch-moralischen

Einstellungsänderungen.

Eine Delphi-Prognose lautet:

Experten halten bis zum Jahre 2008 solche Neuro-Computer

für realisierbar, die wie das menschliche Gehirn Daten verteilt speichern

können, wenn für deren Evolution genügend Geld verfügbar

ist.

|

| |

|

|

|

|

|

|

Stand

der Wissenschaft:

Ideen für zukünftige Entwicklungen |

|

|

|

|

|

|

| |

| Ideen

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für zukünftige Entwicklungen

gehen über Delphi-Prognosen hinaus. Sie enthalten immer auch persönliche

Interessen, die sie "verkaufen" müssen, da für ihre

Entwicklung und Verwirklichung häufig viel Geld notwendig ist. |

| |

|

|

z.B.:

Gerhard Roth, Professor für Hirnforschung:

"Auf der einen Seite fühlt man sich als Hirnforscher geschmeichelt,

wenn viele Leute zu den eigenen Vorträgen kommen. Wenn man aber darlegt,

dass Geist und Bewusstsein mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht

werden können, dass man vielleicht Geist und Bewusstsein wird nachbauen

können, dann kommt oft große Angst auf."

Wenn Gerhard Roth sich nach einem Vortrag so äußert, dann steckt

in dieser Aussage auch ein Idee davon, welche Ziele er in zukünftigen

Entwicklungen anstrebt.

|

|

|

.... |

|

Verbindung von Nervenzellen

mit technisch neuronalen Systemen

|

|

z.B.:

Hans-Werner Bothe, Professor für Neurochirurgie in Münster

und z.B.: Michael Engel, Wissenschaftsjournalist für Neurobionik:

"Seit Hunderten von Jahren versuchen Menschen die besonderen Leistungen

ihres Denkapparates zu erklären, doch erst seit kurzer Zeit ist es

möglich, die spezifischen Fähigkeiten des Gehirns wie Lernen

und Gedächtnis auf neuartigen Computerprogrammen - den neuronalen

Netzen - zu installiern. In dieser "technischen Verfügbarkeit"

des Gehirns - wenn auch derzeit noch in sehr rudimentärer Form -

liegt der eigentliche Reiz der Neuroforschung."

Wenn sich Hans-Werner

Bothe und Michael Engel in der Einleitung ihres Buches "Neurobionik"

(Umschau Verlag Frankfurt 1998) so äußern, dann erwarten sie

eine Fülle von Neuroprothesen für das menschliche Gehirn, die

mit dem menschlichen Nervensystem kommunizieren, sich also verständigen

können.

|

|

|

.... |

|

|

z.B.:

Werner Dörner, Professor für Psychologie:

"Der Mensch kann nicht vernetzt denken und er denkt viel zu langsam."...

"Wir

erleben heute z.B. immer wieder, dass wenn mehr als 3 Parameter miteinander

wechselwirken, wir ohne mediale Hilfen kaum noch in der Lage sind, die

Wechselwirkungen zu verstehen."

Die Abhängigkeiten zwischen Preis und Nachfrage zu erkennen, das geht

noch. Aber wenn Werbung, Nachfrage, Preis, Gewinn, Geldstabilität, Steuern,

Renten, Bevölkerungswachstum, Informationskosten, Sozialkosten, Umweltkosten

und Arbeitsplätze - um nur einige wechselwirkende Parameter zu nennen

- miteinander vernetzt auf die Zielgrößen eines humanverträglichen,

ökologieverträglichen und generationenverträglichen Lebens erkannt werden

sollen, dann streikt unser Gehirn.

Neuronale

Systeme, implantiert in unser Gehirn, wären ein Lösungsweg.

Denn die Komplexitäten müssen verstanden werden und in unserer

Gesellschaft von ganz vielen Menschen gesehen werden, damit Umwertungen

in unserem Handeln überhaupt stattfinden können.

|

|

|

... |

|

|

z.B.: Willi van

Lück, Bildungsplaner:

Ein humanerer Weg (nicht humanistischer

Weg), als implantierte Neuronen, ist ein Neuverständnis

von Lernen und darauf beruhend eine Qualitätsverbesserung

des Lernens in Schule und Weiterbildung auch mittels Neuer Medien.

Hypermediale Lernsysteme - wie z.B. diese Lern- und Arbeitsumgebung -

die auf der Grundlage einer konstruktivistischen Lerntheorie gestaltet

sind, können die Lernenden zu eigenen Fragen anregen, können subjektive

Interessen und Gefühle aufgreifen, können hohe Komplexitäten modellieren

und simulieren, können assoziativ an persönliche Erfahrungen und Wissenskonstruktionen

anknüpfen, können für sinnliche Wahrnehmungen und authentische Begegnungen

aufschließen.

|

| |

|

|

|

|

|

|

Visionen über nachbiologische

"Lebens"formen

|

|

|

|

|

|

|

| |

| Visionen

von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über zukünftige

Entwicklungen etwa über nachbiologischen "Lebens"formen gehen

weit über Delphi-Prognosen und interessengeleitete Ideen hinaus. Sie

enthalten immer auch persönliche Phantasien von der Zukunft. Aber an

der Realisierung dieser Visionen zur Evolution nachbiologischer Lebewesen

wird in KI-Team in allen Industrieländern gearbeitet, gebastelt und

geforscht. |

| |

|

| |

|

|

Christof

von Malsberg, Bochumer Professor für Neuroinformatik, gehört

zu den Weltbesten, die sich um eine automatisierte Gesichtserkennung durch

Parallelrechner (siehe: Neuronale Netze) verdient gemacht haben. Er gewann

gegen eine starke US-Konkurrenz in einem Wettbewerb, den das Militär

ausgeschrieben hatte, den ersten Platz. Er sagt:"Es ist sicher, dass

es bereits in wenigen Jahren denkende Maschinen geben wird, die den Menschen

ganz fürchterlich vom Thron stoßen werden." |

| |

|

|

|

|

Jon

McCaskill und Uwe Tangen vom IBM in Jena mit dem Rechner "Polyp".

Der Bildschirm zeigt, wie sich ein Schaltkreis selbständig weiterentwickelt.

Sie formulieren:

"Wir befinden uns an der Schwelle zum Zeitalter des evolutiven Maschinen-Designs." |

| |

|

|

|

|

Hugo

de Garis bezeichnet sich als "Brain Builder". Seine Maschinen-Katze

soll nächstes Jahr durch die Flure des ATR-Laboratoriums in Kyoto,

Japan, laufen. De Garis ist sicher: In Zukunft werden künstliche Gehirne,

wie er sie baut, die Herrschaft auf der Erde übernehmen. Er sagt:

"Die künstlichen Gehirne könnten uns bald töten wie

Insekten." |

| |

|

|

|

|

Hans Moravec, Professor

für Robotertechnik am MIT formuliert:

"Was vor uns liegt, kann als Entwicklung neuer Lebensformen bezeichnet

werden. ... Die jetzige Computergeneration wurde bereits mit Hilfe der

vorangegangenen Generation konstruiert und hätte auch nicht anders konstruiert

werden können - sie ist zu komplex. ... Und wegen der Beschleunigung der

Entwicklungen lässt sich voraussagen, dass irgendwann Informationen in

der Lage sein werden, unabhängig von uns zu leben. Vermutlich in der Form

von Maschinen die sich selbst produzieren und ihre eigenen Nachfolger

konstruieren. ..."

siehe

auch: Literaturhinweise

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Science fiction in

"Buch" und "Film" |

|

|

|

|

|

|

| |

|

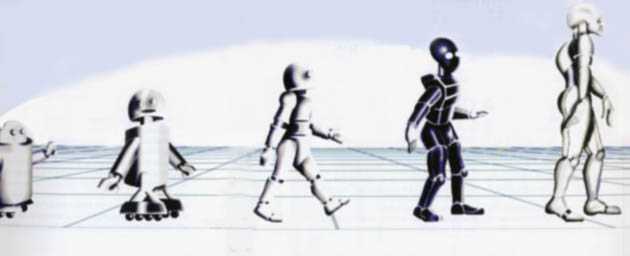

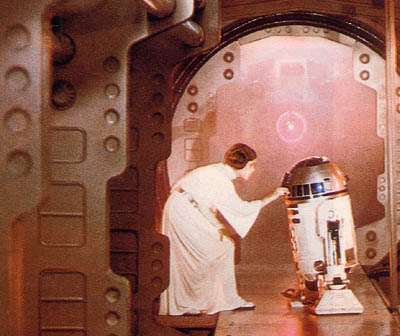

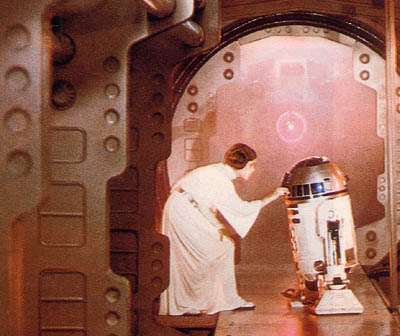

Nebenan ein Ausschnitt aus einem fast schon antiken Film, in dem Roboter

auftraten, die die Herzen der Zuschauer gewannen. Es waren "liebevolle"

Maschinen, die die Gesetze der Roboter von Assimov voll erfüllten:

Ein

Roboter darf keinen Menschen verletzen.

Er

muss den Anweisungen des Menschen gehorchen, wenn sie nicht im Widerspruch

zum ersten Gesetz stehen.

Er

soll seine Existenz sichern, solange dies nicht gegen das erste und zweite

Gesetz verstößt.

|

|

|

|

|

|