|

Inszenierung

und Vorbereitung des Projektes

|

|

Als "amtierender"

Pate der medialen Arbeitsumgebung kündigte ich das Projekt bereits im

Juli 1999 an. In dieser Ankündigung wurde von mir zunächst das Thema und

der zeitliche Rahmen festgesetzt. Darüber hinaus wurde derselbe Text per

E-Mail an bekannte, vermutlich interessierte Schulen abgeschickt. Diese

mehr persönliche Ansprache hat eine größere Wirkung auf die Bereitschaft,

sich am Projekt zu beteiligen. Es ist daher für zukünftige Projekte sicher

nützlich, möglichst viele interessierte Schulen zu kennen. Eine Unterrichtskizze

zum Projekt "Du hast angefangen!" - "Nein, du!" wurde dann etwas später

veröffentlicht. Sie enthielt hauptsächlich überfachliche, soziale Lernziele,

methodische Überlegungen zu deren Realisierung, geschätzte Lernzeiten

sowie mögliche inhaltliche Anknüpfungspunkte für eine überregionale Kommunikation

und Kooperation. Im Zeitraum zwischen Ankündigung und Beginn des Projektes

wurden dann Absprachen organisatorischer, technischer und inhaltlicher

Art unter den teilnehmenden Lehrpersonen getroffen. Solche Absprachen

haben sich bei allen bisher durchgeführten Projekten als notwendig und

hilfreich für die Durchführung erwiesen. Der Austausch zwischen den Lehrpersonen

erfolgte in der Regel über E-Mail.

|

|

Ein

Blick in die Lernarbeit einer Klasse

|

|

In einer vierten Klasse

der Grundschule Pantrings Hof in Herne hatten sich zum Projektthema unter

Moderation des Lehrers vier Kleingruppen (noch vor Projektbeginn) gebildet.

Die Kinder wollten arbeitsteilig an den folgenden Unterthemen lernen und

arbeiten:

- Streitbeispiele

mit Lösungen

- Ich möchte nicht

mehr streiten!

- Was kann man tun,

um Streit zu beenden?

- Streitschlichtung

an unserer Schule

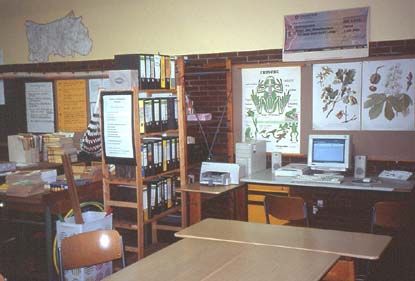

Bei der Themenarbeit

wurde die Mediothek des Lern- und Arbeitsbereiches "Friedensfähigkeit"

von den Kindern als zusätzliches Medium, neben den anderen vom Lehrer

bereitgestellten Medien, genutzt.

|

|

|

|

In allen Kleingruppen

wurden passend zu ihren Unterthemen auch Beiträge für das Schwarze Brett

zunächst auf Papier und sodann mit einer Textverarbeitung geschrieben.

Letzteres war und ist für Grundschulkinder zeitaufwendig. Sie müssen die

einzelnen Buchstaben auf der Tastatur erst suchen. Die erstellten Kommunikationsbeiträge

wurden sodann abgeschickt.

Am

nächsen Morgen erwarteten die Kinder Antworten von den anderen beteiligten

Lerngruppen. Alle waren gespannt, ob die anderen Schülerinnen und Schüler

aus NRW oder Südtirol geschrieben hatten und was sie zu den eigenen Beiträgen

meinten oder zu fragen hatten. So setzten sich zunächst die Kinder der

Kleingruppe "Streitbeispiele mit Lösungen" in die Medienecke und riefen

das Schwarze Brett und dort zuerst den Kommunikationsbereich "Vorstellung

der beteiligten Lerngruppen" auf, weil sie wissen wollten, ob wohl noch

weitere Gruppen bei dem Projekt mitmachen wollten. Sie

wurden nicht enttäuscht!

|

|

|

|

Die Kinder lasen die

Beiträge und diskutierten sie in ihrer Gruppe. Sie kopierten die Beiträge

für die Kommunikationswand im Klassenraum, planten weitere Aktionen und

besprachen Organisatorisches. Ein Ergebnis ihrer Tätigkeiten war der Beschluss,

auf der Grundlage der stattgefundenen Gespräche am Schwarzen Brett ein

Fallbeispiel - ähnlich wie es in der Mediothek vorgemacht worden war -

einmal selbst darzustellen. Nun wurden Ideen gesammelt und der Lehrer

half beim Entwickeln der Struktur des zu erstellenden Drehbuches.

Ähnlich lebhaft ging

es auch in den anderen drei Gruppen zu. Die Kleingruppe "Ich möchte nicht

mehr streiten!" hatte zum Beispiel nach Anregungen aus der Mediothek acht

Gefühle beschrieben, sie durch Kinder dargestellt und davon Fotos gemacht.

Diese Texte und Bilder sollten dann am Schwarzen Brett präsentiert werden.

Dazu scannten die Kinder die Fotos ein und schrieben die Texte mit einer

Textverarbeitung. Überarbeitet und auf die richtige Rechtschreibung hin

überprüft wurden sodann die Texte und Bilder in die Eingabemaske des Schwarzen

Brettes kopiert. Doch zuvor gab es ein Problem. Es wurde diskutiert, welcher

der folgenden Kommunikationsbereiche des Schwarzen Brettes dabei gewählt

werden sollte.

- Vorstellung der

beteiligten Klassen oder

- Fallbeispiele von

Gewalt / Konfliktsituationen oder

- Wege zur Lösung

von Gewalt / Ideen zur Konfliktbewältigung oder

- Ideen zur Steigerung

der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit oder

- Ideen zur Einrichtung

einer Streit-Schlichtung in der Schule oder

- Selbst verfasste

Geschichten und Gedichte oder

- Ideenbörse für

soziales Lernen

Hierbei war die Hilfe

des Lehrers gefragt! Er schlug vor, für die Darstellung von Gefühlen den

Bereich "Ideen zur Steigerung der Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit"

zu wählen. Das Abschicken der Bilder und Texte gelang dann noch am selben

Tag. Und wieder waren die Kinder gespannt, ob es Reaktionen darauf geben

würde: "Einige der Worte in der Beschreibung der Gefühle sind vielleicht

bei den Kindern in Südtirol nicht bekannt. Dann kann es Fragen geben!"

|

|

Erfolgreiche

Projekt in der Grundschule - Warum?

|

|

Diese geschilderten

Einblicke in die Lernarbeit der Grundschulklasse zeigen eine typische

arbeitsteilige Kleingruppenarbeit im Sachunterricht während des Projektes.

Die Kinder arbeiten in diesem Projekt zum wiederholten Mal arbeitsteilig

in Kleingruppen. Sie haben schon öfters und in vielen anderen Sachzusammenhängen

Projekte durchgeführt. Und dabei haben sie immer wieder auch ihre Kommunikations-

und Kooperationsfähigkeit geschult.

Die Lehrperson ist

ständig im Einsatz, denn die Tätigkeiten der Kinder in den Kleingruppen

sind vielschichtig und die Kinder haben viele zielgerichtete fachliche

Fragen. Sie moderiert die Lernarbeit der Kinder, indem sie Anregungen

gibt, organisatorische Voraussetzungen schafft, Hilfen bei technischen

Problemen gibt und dabei mit den Schülerinnen und Schülern lernt. Zu Beginn

und am Ende einer Unterrichtseinheit organisiert und leitet sie gemeinsame

Klassengespräche, die dem Informationsaustausch, der Darstellung von Planungen

und dem Vorstellen von Ergebnissen (auch Teilergebnissen) sowie der Klärung

organisatorischer Fragen dienen. Bisher "getrenntes" Wissen wird in diesen

Phasen zu einem allgemeinen und orientierenden Wissen für alle.

Die Kommunikation

und Kooperation in der Klasse und überregional muss übersichtlich strukturiert

sein. Beobachtungen während durchgeführter Projekte zeigen u.a., dass

die Übersichtlichkeit der Kommunikationsplattform im Bildungsserver um

so größer ist, je differenzierter sie gestaltet ist. Eine zuerst lebhafte

Kommunikation "erstickt", wenn die Kinder ihre eigenen Beiträge und die

der anderen nicht mehr finden können. Eine Aufteilung in mehrere Kommunikationsbereiche

erleichtert somit das Auffinden von Texten. Als weiterhin hilfreich und

sinnvoll für das Lernen hat sich erwiesen, dass die Kommunikationsbeiträge

geordnet an Stellwänden in der Schule veröffentlicht werden. In der Grundschule

ist dies möglich, denn die Gesamtzahl der Beiträge (etwa 60 bis 80) bleibt

überschaubar.

Zusätzlich werden

die ausgedruckten Kommunikationsbeiträge auch in den Arbeitsordnern der

Kleingruppen abgeheftet. Diese Sammlungen in den Ordnern erleichtern der

Kleingruppe das Erstellen von Folge-Beiträgen für die Kommunikation am

Schwarzen Brett. Ebenso werden in diesen Ordnern alle weiteren Textbeiträge,

von den Ideensammlungen bis hin zu den fertigen Arbeiten, übersichtlich

abgelegt. Mit Hilfe dieser Dokumentation können die Arbeitsergebnisse

der Kleingruppe festgehalten und die Präsentationen vor der Klasse besser

vorbereitet werden. Die Ordner stellen für die Lehrperson eine zusätzliche

Grundlage dar, die Kommunikation und Kooperation zu würdigen und in die

Leistungsbewertung mit einzubeziehen.

Multimediale Dokumente

der Kinder und Erfahrungsberichte der Lehrpersonen werden nach dem Projekt

(etwa im Foyer des Arbeitsbereiches) veröffentlicht. Immer wieder sind

einige Arbeiten der Kinder so gut gelungen, dass sie von den Paten in

die Mediothek eingestellt werden. Aber aus Zeitgründen können diese Arbeiten

- in der Regel - nicht zeitgleich mit dem Projektablauf von den Paten

geleistet werden. Daher werden viele aufwendige Produkte, sowie eine Dokumentation

der abgelaufenen Kommunikation im Projekt nachträglich im Foyer veröffentlicht.

Ebenso werden dann auch die Erfahrungsberichte der Lehrpersonen öffentlich

gemacht. Insgesamt gesehen lassen sich aber in Grundschulen überregionale

Kommunikations- und Kooperationsprojekte einfacher planen und durchführen

als in Sekundarschulen. Das Prinzip, in Grundschulklassen viele Fächer

in eine Hand zu legen, macht dies möglich. So kann der Unterricht fachübergreifend

und organisatorisch sehr flexibel an die momentanen Lernbedürfnisse angepasst

werden. Es ist in der Regel gleichgültig, zu welchem Zeitpunkt Mathe,

Sache oder Sprache unterrichtet wird.

|